2016年7月

ある日突然、エンジンが異常振動するようになりました。

前に一度同じことがあり、その時はイグニッションコイルを交換して治りました。

ところが、イグニッションコイルを調べても異常がありません。

これは、いよいよエンジンコンピューターが逝ってしまった様です。

買ったら高いし、修理に挑戦することにしました。

まず、エンジンコンピューターを取り出します。

バッテリーをおろし、後ろの樹脂製カバーを外します。

現れたABSコンピューターのでかいコネクタを外します。

コネクタの下の金属のバネを押し下げると、左側が

持ち上がり、外れます。

10mmのナットを2つ外し、ABSコンピューターを外します。

ABSコンピューターを固定していた台座金具をビス2本外し

取り外します。

エンジンコンピューターの2つの大きなコネクタを外します。

コネクタの上の金具を起こすと外れます。

写真がぼけてしまいました。10mmのボルトを2本外すと、

エンジンコンピューターを取り出すことが出来ます。

外したエンジンコンピューター。 |

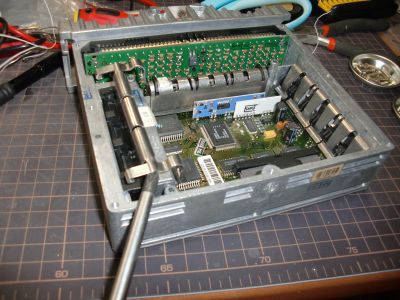

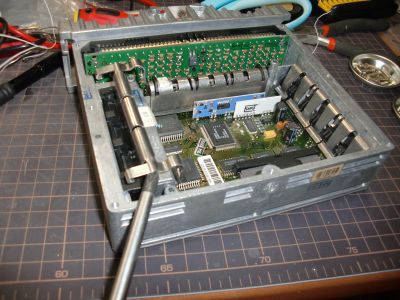

家に持ち帰り、蓋を開けます。

T10のトルクスボルトで固定されています。

とても固く締まっていて、トルクスビットに小さなモンキー

レンチをかけて緩めました。

故障箇所は、ネットで調べて大体見当をつけています。

多分、イグナイター基板のどこかか、終段のトランジスタ

が飛んでいると思われます。

終段トランジスタを放熱板(金属ケース)に押し付けている

金具を外します。端のツメを小さなマイナスドライバーで

起こして外し、きつくはまっている金属を大きなプラス

ドライバーで少しずつこじって抜き取ります。 |

裏蓋も同様に外します。 |

イグナイター基板を取り外します。

22個のハンダ付けを、熱しながらバキュームで取り去り、

出来る限り、端子をフリーにします。

アース線のハンダを取り除くのはちょっと難しかったので

すが、数個でしたので、これは溶かしながらイグナイター

基板を抜くことにしました。 |

無事外れました。 |

同様に、終段トランジスタを3つとも外します。

M104エンジンには、イグニッションコイルが3つしか

ありません。6気筒なのに3つしかないのは、2気筒を同時

に点火しているためです。

6気筒エンジンは設計上、2つのシリンダが常に同じ位置に

いて、片方が上死点で点火するとき、もう片方は燃焼済ガス

の排気を行って、吸気を始める状態にあります。

そのときに点火しても何も問題ない(何も起こらない)ので、

2つのシリンダを同時に点火するようにして、点火機構を

簡略化しているのです。 |

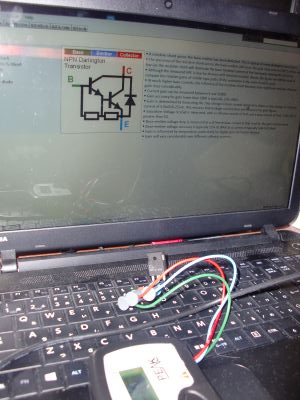

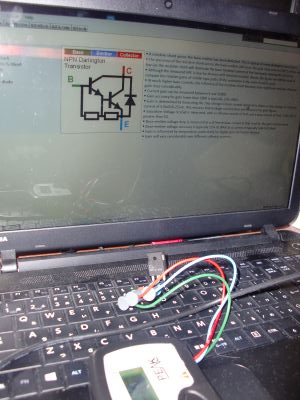

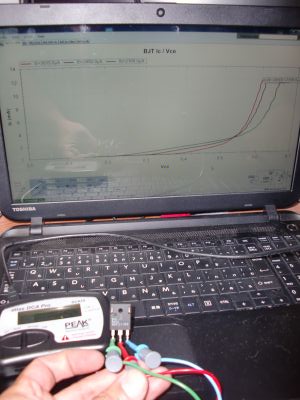

まずは終段トランジスタのチェックです。

半導体チェッカーでチェックします。

ネットで仕入れたBUX127チップのデータシート

通り、ちゃんとダーリントン素子として認識

されました。

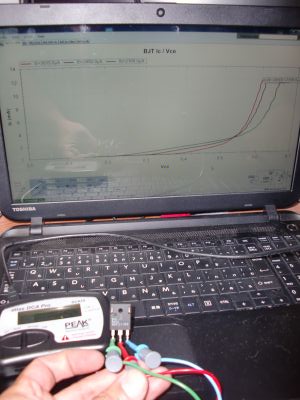

特性もチェックします。

結果、3つとも異常はないようです。 |

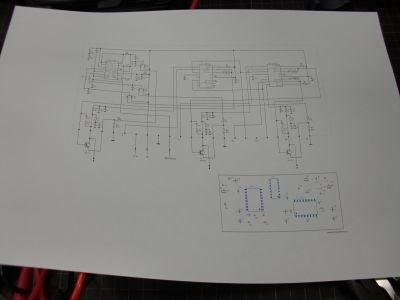

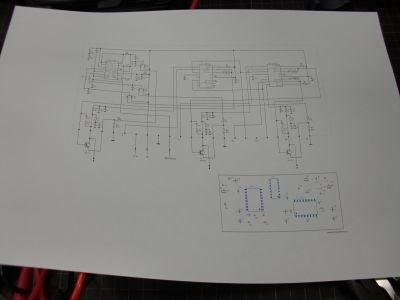

すると、いよいよイグナイター基板が壊れているようです。

まず、ネットでイグナイター基板の回路図を見つけて

来ました。

なんとロシアの掲示板に貼られていました。

ロシアの人は、部品が入手しにくいのか、ちゃんと修理

するのですね。 |

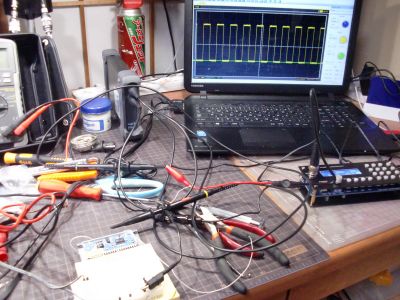

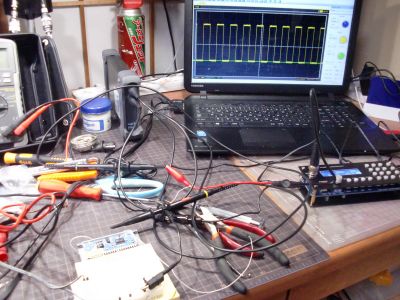

ファンクションジェネレータで擬似信号を回路に投入して、

各ポイントの波形をオシロスコープでチェックします。

回路は、イグニッションコイルに電気を流す部分と、それを

検知してコンピューターにフィードバックする部分に分かれて

います。

点火異常をここで検知して、ミスファイヤーをカウントしたり、

触媒マフラーを守るために燃料カットとかするのでしょうね。 |

異常検知の部分は問題ありませんでした。

3つの点火系のうち、一つの回路のある部分の抵抗が焼き

切れている様です。

この基板は、薄いセラミックで作られていて、抵抗器は

パターンに印刷されている様で、付け替えることが出来

ません。

仕方がないので、ICの上から立体配線です・・・(^^;。 |

終段トランジスタも元に戻しました。 |

イグナイター基板も戻しました。 |

放熱板に終段トランジスタを押し付ける金具も戻し・・・ |

完成です!

雨が入らないように、ケースをしっかりと閉めて・・・ |

上部コネクタの、イグニッションコイルに行く部分の抵抗値

を測ります。

3回路ともこれぐらいの数値だったらOKです。 |

サクッと車に取り付け、恐る恐るエンジン始動!

異常振動はなくなり、完璧です。

なんと、エンジンコンピューターが部品代10円もかからなくて治りました。

ただし、壊れた箇所によって対処は異なりますし、技術的にもちょっと高度かもしれませんので、

万人にお勧めできる修理ではありません。

でも、だんだん部品が手に入らなくなりますし、中古ではすでに壊れているかもしれません。

ロシアの方々のように、交換でなく、頑張って修理しながら乗らなければならなくなって来ますよね。

もし、参考にされて挑戦されるかたはご自身の責任でお願いしますね。